时间飞快,转眼间从厦门大学回济已过3周。每每想起在校培训的点点滴滴,原本以为此次厦门之行只是我人生旅途中又一次不期而遇的擦肩而过,却成了珍藏心底、跨越山海的灵魂之旅……

2025年6月8日-12日,根据工作安排,我从济南飞赴厦门大学思明校区参加全省性行业协会商会党组织书记和党建工作骨干培训班。每天清晨,我奔跑在校园的每一个角落、探寻每一个值得留念的地方和记忆,从每天的晨曦晚照、每一栋建筑、每一处风景,以及一张张青春洋溢的笑脸和厦门大学独有的文化禀赋与历史传统,沉浸式感受校园之朝气蓬勃和无限希望,认真评品心中之“最”美,深入探究因此带来的文化冲击和人生启迪。

一、厦门大学之“最”美校园

仲夏时节的厦门大学,不敢说是一年中最美的,但足以跻身我心中的“最”美校园。这里卧山望海、交通便利,堪称风水宝地。她北靠号称灵山圣境的五老峰,南接东海、远眺台岛;学校的西北门紧邻千年古寺—南普陀寺,寺内香火旺盛、梵音缭绕。厦门大学一直保留敲钟上下课的传统,每天规律敲钟19次,已成为学校弘扬优秀传统文化、奋发图强人才报国的精神名片。每天早上6:30,悠扬的钟声准时敲响,响彻整个校区,与校门外、古刹内的诵经声、香火气遥相呼应,恍惚间感觉倘佯期间的不是现代的学术殿堂,而是千年前的嵩山书院。一边是“少林寺”之晨钟暮鼓、一边是书院的书声朗朗,中国佛教的千年文化与现代科学教育在这里交汇,特别是每天清晨都有南普陀寺的十数僧侣来校内操场晨练,更深感厦门大学传统文化的历史厚重与和谐包容。

厦门大学及坐落在建南大礼堂小天台上的大钟

这里四季常青、五彩缤纷。她有植被覆盖率感觉超80%的校内森林,各类树木、花果高达500余种,堪称植物百花园和鸟类乐园。号称校园“四大金刚”的木麻黄、龙眼、银桦和凤凰木,以及树冠巨大、根系庞大的各类榕树随处可见;芒果、龙眼、番木瓜、番石榴、枇杷等特色果树次递花开、花团锦簇、硕果累累,想来都花香扑鼻、果香四溢,而令人垂涎欲滴、舌尖大动。

校内茂密的森林景观

这里海天相连、湖光山色。校区内有湖名芙蓉,绿树掩映下的湖面上,数十只黑天鹅三五成群,时而成群嬉戏、潜水觅食,时而两两成对、抵颈倚偎、缠绵悱恻。每穿行于湖边小道,一边天鹅戏水、岁月静好,一边树木环绕、根深叶茂,阳光顽强地穿过浓密的枝叶,在林下、湖边路上留下斑驳的光影,偶然还有1、2只松鼠,精灵般在林上、林下左顾右盼、上窜下跳,颇有绿野仙踪的既视感,脚步也像风一样感到轻快欢畅。

芙蓉湖畔

二、厦门大学之“最”美建筑群

除了环境自然之美以外,最值得一提的还有学校的特色建筑群。厦门大学的校内建筑横跨百年、集中建设于各不同年代,静卧于青山绿水森林之间,尽显历史之美、和谐之美与文化之美。

从历史角度看,厦门大学的校内建筑主要建设于3个不同地时期。一是建于上世纪20年代建校初期的民国建筑群,如群贤楼群;二是建于上世纪50年代、新中国成立初期的建筑群,如建南楼群、芙蓉楼群等;三是上世纪70-80年代以后逐渐新增的现代楼群,如逸夫楼、图书馆、体育馆,以及嘉庚楼群等。众多楼群在充分融入当时建筑的时代特点外,更保留了厦门大学建筑的一贯风格,充分体现了百年学府的历史厚重和个性之美。

从左至右、从上至下依次为:群贤楼群、芙蓉楼群、建南楼群和大运动场、颂恩楼群

从建筑风格看,厦门大学的主体建筑在充分尊重人与自然和谐共生的前提下,最大限度地保证了建筑风格的连贯性,当地人形象地以 “穿西装、戴斗笠”描述其外观特征。这些建筑既保留歇山顶、燕尾脊等典型闽南特点的中式风格,凸显古朴、庄重、典雅,又巧妙吸收柱廊、拱门和圆顶等西方元素,经过不同年代的坚守与发展,逐步形成中西优势互补、传统与当代相融、美观与实用兼具的特有风格,其本质是“文化坚守”与“时代革新”的双赢,充分展现了陈嘉庚先生“吾国固有之形式不可忘”的建筑理念,体现了中华文明在坚守优秀民族传统、吸收世界文明成果方面的强烈自信,以及海纳百川的强大适应力和包容性。

从左至右、从上至下依次为:囊萤楼、敬贤亭、成智楼、博学楼

从建筑起名看,这些建筑的起名融合了文化经典、教育理念、办学精神和地域特色,形成了极具特色的文化符号体系。如囊萤、映雪、成义等楼名均来自于“囊萤夜读”、“映雪读书”等传统典故。群贤楼喻“群天下之英杰”,反映汇聚贤才的办学理想;建南楼取“建设南方之强”,寓义“南方之强”的办学目标;颂恩楼由泰国校友丁政曾伉俪捐建,意为“颂扬母校栽培之恩”;博学楼源自“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,紧扣“博学求知”的教育理念。集美、同安、芙蓉等楼名则取自陈嘉庚等创校元老的故乡地名。南安楼则取自福建南安市地名。

这些建筑群既适应现代教育模式,又体现中西合璧的时代探索,充分展现了中华文化民族性、传承性、多元性、兼容性、包容性的亘古魅力,揭示了中华文明5000年传承连绵不断、不断壮大的内在品质和文化基因。

三、厦门大学之“最”美初心

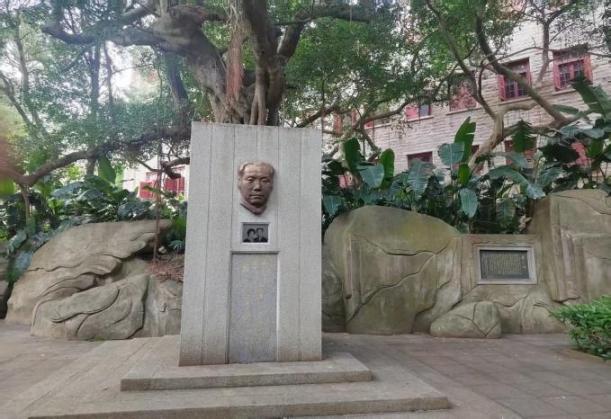

上个世纪初,陈嘉庚先生目睹清末民初国家积贫积弱、百姓穷苦不堪,痛感“国家之富强,全在乎国民。国民之发展,全在乎教育”,将办学视为挽救民族危亡的根本途径,将强国富民作为根本目标,毅然“将所有家财尽出之”,创立了集美学校和厦门大学,并在厦门岛上捐建各类学校108所,形成了“幼儿园-小学-中学 -专科学校及职业教育”的完整教育体系。厦门大学作为中国首所由华侨创办的私立大学,开创了华侨办学之先河。在抗日战争时期,尽管家族在南洋的生意状况持续恶化、举步维艰,陈嘉庚先生仍坚持“企业可收盘,学校不能停办”,甚至变卖个人首饰、向亲友借款以维持学校运转,体现了“毁家兴学”的本心、恒心和决心。

陈嘉庚先生塑像及先生确定的校训

“先生之风,山高水长”。陈嘉庚先生集“爱国主义、教育兴国、艰苦创业、无私奉献”精神于一身,继承和弘扬了中华民族优秀传统之精髓,成为亿万国民景仰和崇尚的目标,带动广大华侨掀起“兴学运动”,极大振兴了国内教育,培养了大量国家建设的急需人才。这与中国人民在近代反帝反封建反殖民主义、抗日抗美伟大斗争,以及国家经济社会建设发展过程中,做出的巨大牺牲和艰苦努力,以及无数民营实业家撑起中国经济半壁江山所体现出的奉献精神和牺牲精神,虽然表现不同,但有着共同的文化血脉,那就是:忠诚、无私、奉献、爱国。也正是这些深植于国人血液中的伟大精神,才支撑起5000年中华文明的源远流长,确保国家历经无数战火洗礼和严峻考验,都能战而胜之实现浴火重生。

四、厦门大学之“最”美内核

不忘初心、矢志不渝、接续传承,成为厦门大学发展壮大最强底气之一部。无论遇到什么困难,无论何时何地,只要是厦门大学的校友,无论能力大小都心系母校,众志成城、接力捐助,与母校共渡难关,方成就今日之厦大,助就华夏之盛世。

群英谱塑像依次为:李光前、鲁迅、萨本栋……

从陈嘉庚到李光前、从周詠棠到吴富立等无数捐资捐款的历届厦门大学校友,从“陈国鹰数学与生命科学突破奖基金”、“智松教育基金”等学科发展基金到“德贞社会课堂基金”、“香港道德会厦门大学贫困学生扶助基金”等学生培养和帮扶基金,从“航电动态仿真演示系统”等特种教学仪器设备到嘉庚楼群、建南楼群、文宣楼等一大批教学大楼。这一个个捐资捐款的校友名字、一笔笔用于科研助学的专项基金、一件件用于教学实践的设备设施,以及一栋栋静默无声的楼房建筑,永远镌刻在所有师生的心坎里,承载着嘉庚精神的接续和传承,构成厦门大学不断发展壮大的核心力量源泉。

厦门大学之所以能够团结和凝聚多方力量,致力发展教育、强国富民,关键在于有陈嘉庚先生搭建的教育平台,形成了能够凝聚力量、可以代际传承、值得依赖的嘉庚精神,正是这种强大的精神内核才能够引领一代代厦大学子和社会力量,可以放心把钱甚至自己的全部身家托付于他人手中用于发展教育事业。也正是有嘉庚先生的无私奉献才引导更多爱国华侨捐资捐款,兴办教育事业,或投资国内经济社会发展。

中华文明之所以能够连绵不断、日益显示出强大的发展力和吸引力,就在于中华民族拥有能够团结和凝聚最广大力量的文化特质、管理体制和家国思想,决定了无论是和平时期还是战争年代,每当面临严峻社会形势考验或生死存亡的危急时刻,中华民族总能高度团结统一,焕发出极高的智慧和无可匹敌的战斗力,保证了民族的存续、主权的独立和国家的安全。正如习近平总书记在2023年文化传承发展座谈会上指出的那样:“中华文明的创新性、统一性、包容性、和平性共同决定了中华文明能够得以连续”。嘉庚精神充分体现了“四性”特征,成为厦门大学初建、发展、壮大、延续的最根本文化内核。

五、厦门大学之“最”美箴言

厦门大学的创立与发展,反映了民间智慧和力量的伟大。陈嘉庚先生在筹办厦门大学的演讲词中开宗明义:“尝观欧美各国教育之所以发达,国家之所以富强,非由于政府,乃由于全体人民。中国欲富强,欲教育发达,何独不然。”这一观点从现代看来,虽有些偏颇,但也符合我国改革发展的实际,反映民营经济在改革开放发展过程中所做出的巨大贡献和作用。2025年4月刚出台的《民营经济促进法》明确,民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分,是推进中国式现代化的生力军,是高质量发展的重要基础,是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。这是我国改革开放40多年来最重要的实践经验之一,也是我国南方各省经济快速发展、经济实力遥遥领先的重要原因之一。

陈嘉庚先生指出:“一国之强,必先受一种之痛苦,此为过渡时代,必须经过。”其中蕴涵的道理在当代依然适用。当前,我国正处于民族复兴的加速冲刺阶段,不仅遭遇疫情后时代与经济转型因素叠加的影响,更遭遇欧美发达国家的联手围堵,甚至长期面临霸权势力的极端打压,也面临俄乌战争久拖不决、周边形势复杂多变的战略抉择。“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”国际政治形势越复杂,越需要保持深远的国际视野、超群的政治智慧和坚定的战略定力。此时此刻,国家战略需要高度明晰而稳定,国家经济需要持续稳定的环境,全国上下更需要团结一心、共克时艰,甚至做出必要的牺牲与奉献。当国家发展遭遇困难和考验,每一位中国人都需要做到与国家休戚与共、荣辱与共、患难与共、命运与共,而不是想方设法“离俗避世”或逃避责任。只有这样,我们的国家才能实现持久的和平与富强,中国人才能在国际上赢得尊严和体面生活,而不会成为无根漂浮、任人欺辱的国际游民。

结语:尽管离厦返济日久,再次梳理培训期间的点点滴滴和所思所想,总结最深刻的感受和体会,审视一次次的心灵悸动,犹感虽已年过半百,但血仍未冷。“廉颇老矣,尚能饭否!”老则老矣,但人仍可用、才虽微然犹未尽,虽位卑而未敢忘忧国。这种心态的唤醒应该是此次培训的另一收获,也是厦门大学的文化感召和精神传承的力量体现吧。私下以为,这种心态其实也是每一个中国人最朴素、最普遍的思想与情怀,尽管平时深藏于心,但它始终在血液里流淌,凡遇到恰当时机或者经过正确的引导,终将迸发并汇聚成磅礴的力量。正如习近平总书记在新近发表的重要文章《团结奋斗是中国人民创造历史伟业的必由之路》中指出的那样:力量生于团结,幸福源自奋斗。能团结奋斗的民族才有前途,能团结奋斗的政党才能立于不败之地。中国人民是具有伟大团结精神、伟大奋斗精神的人民。党和人民取得的一切成就都是团结奋斗的结果,团结奋斗是中国共产党和中国人民最显著的精神标识。围绕明确奋斗目标形成的团结才是最牢固的团结,依靠紧密团结进行的奋斗才是最有力的奋斗。

厦门大学革命史展览馆一瞥

尽管此次厦门游学收获颇丰,但仍感稍有遗憾。一方面,是确实时间紧张且时间不合适,没能好好看看群贤楼里的革命史展览馆,只是浮光掠影地拍了几张照片聊以自慰。另一方面,是没有时间去看看学校的人类博物馆和碑廊,特别是偶然经过的烈士纪念碑,虽稍作停留,却没有条件深究背后那段历史与壮烈。

人类博物馆、烈士纪念碑

瑕不掩瑜、美事多憾。些许遗憾,丝毫不能撼动此次厦门游学仍是一场完美之旅、一次思想洗礼。没有极致完美的人生,也没有完美无缺的生活。有点瑕疵、有点遗憾,这才是最真实的生活和人生。仍然借用陈嘉庚先生的那句话“一国之强,必先受一种之痛苦,此为过渡时代,必须经过。”虽然不足以完全表达心中所想,但不管你怎么想、你怎么做,它就在那。家还是家、国还是国,纵有迂回曲折或阴晴圆缺,历史的车轮仍将不可阻挡地一路前行。我们需要所做的,就是恪尽职守、追求美好,努力保证自己在民族发展、国家富强的道路上不掉队、使上力;虽然不能极致完美,但只要我们始终都奔跑在追求美好的道路上,那实现自己的梦和国家的梦,终将不会太远……